初めての方へ

国際自然保護連合:International Union for Conservation of Natureは、Union(=語源は一つになる)という言葉を使っている通り、国の中、外、あるいは国という単位を超えて世界的(Inter-National)に、「自然をまもる(Conservation of Nature)」ために、一つになる(Union)ことを目指している組織です。

IUCNのことは知らなくても、「絶滅危惧種」という言葉を聞いたことがありませんか。世界や日本で、減少が続き地球上から消滅(絶滅)してしまいそうという絶滅危惧。この絶滅危惧について1964年から世界レベルの評価を唯一している団体がIUCNです。

誰でも知ってる「絶滅危惧」を

世界的に評価している団体

絶滅危惧種の世界リストであるIUCNレッドリストを作るためには、最新の科学的知見を寄せて世界統一の基準作りをし、国やNGOや大学が集めている生き物の情報を「過去と現在」(減少や増加を知るため)に渡って集め出し合い、その成果を関係者に広く分かりやすく提供することが必要です。そうやって、どんな生きものが絶滅しそうか、その生きものはどんな理由で減少し、また、どんな環境で生きているかなどが正しく分かると、「みんなが一丸となって守る」ことが進みます。

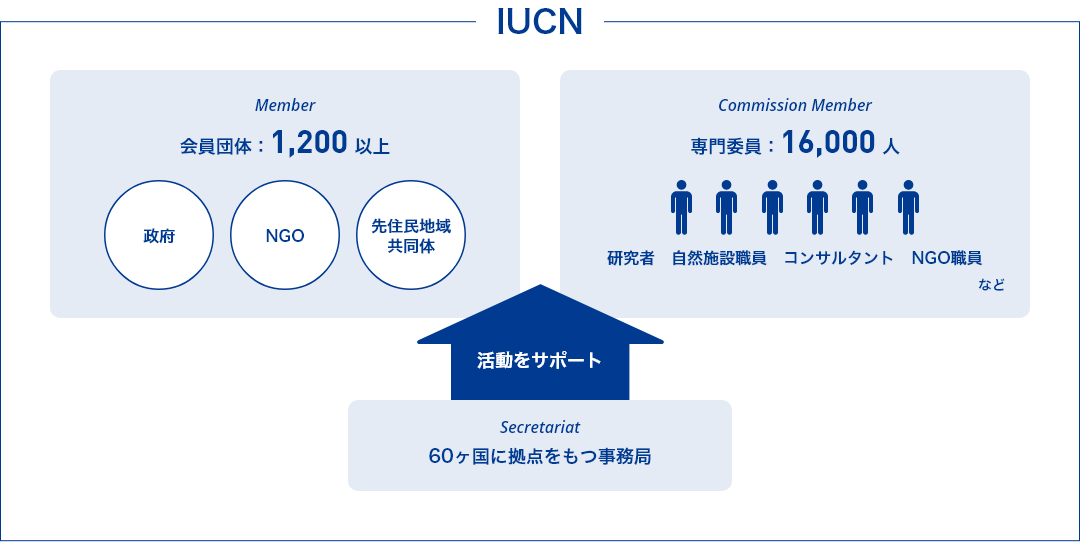

このような経緯から、IUCNには、1,200を超す会員団体(Member)として政府やNGO、先住民地域共同体、16,000人に及ぶ専門委員(Commission Member)、その活動をサポートする60ヶ国に拠点をもつ事務局(Secretariat)から構成されています。

IUCN-Jって?

国際自然保護連合日本委員会(IUCN-J)は、IUCNの理念に賛同した加盟する人々・組織が、日本の中で自然保護のために一つになることを実現するために1980年に作られた組織です。

事務局は、1988年から、(公財)日本自然保護協会が務めています。

これまでのIUCN-Jの主な活動

IUCN-Jの設立当初は、会員間の情報交換や勉強会などを中心的に行ってきました。2000年代に入り、IUCNの理念や活動の紹介のほか、レッドリストや生物多様性条約などについて解説冊子を発行してきました。 2006年から生物多様性条約や国家戦略に関するセミナー、シンポジウム、ウェブ、ブログ等での情報発信に力を入れ、2011年からは、生物多様性条約COP10の成果である愛知ターゲットの達成に向け、市民団体・企業・自治体などが、自分たちのできることで愛知ターゲットへの貢献を宣言(にじゅうまる宣言)登録する「にじゅうまるプロジェクト」を推進してきました。

IUCN-Jに加盟する主な団体を紹介

外務省、環境省、日本を代表して世界と協力する理念を持つNGO(日本自然保護協会や野鳥の会)、世界的な自然保護団体の日本支部(WWFジャパンや、コンサベーションインターナショナルジャパン)、そして、企業という立場からも自然保護に貢献しようという経団連自然保護協議会などが日本からIUCNに加盟し、同時に、IUCN日本委員会のメンバーになっています。また、IUCN-Jには、IUCNのミッションに共感し、IUCNの加盟準備をしている団体やIUCN-Jと共に活動したいという団体(サポート会員)や、同様のユースを中心とした団体(ユース会員)も参画しています。

IUCN-Jでは、IUCNの理念に賛同し参加したいという団体を集め、多くの方のご支援をいただきながら、

日本の中で「自然を守るために一つになる」ために必要な取り組み、自然の損失を止め、反転させ、

回復の道筋へとつなげる「ネイチャーポジティブ(自然再興)」に重点を置きながら、

活動し、自然に根差したSDGs(持続可能な開発目標)の達成に取り組んでいます。

IUCN-Jの活動への支援・

IUCN-Jへ参加をしたい方へ

IUCN-Jでは、IUCN-Jの活動を支援してくださる方のご寄付を募っています。

都度都度のご支援から継続支援、企業によるご寄付や、商品の売り上げと連動した寄付など様々なご支援を受け入れています。

IUCN-Jへの参加は、団体登録のほか、ネイチャーポジティブイニシアチブ(仮)に参加する仕組みがあります。

正会員(IUCN本部に加盟した団体が対象)についても、世界のIUCNに参加の手続きについて、IUCN-J事務局が、円滑な参加手続きを支援しています。

ご寄付の方法

あなたのご支援が、日本と世界で活躍する自然保護団体の底上げへ

IUCN-Jへのご支援は、IUCNに加盟する専門性を持った自然保護に関わる団体の「共通アクション」を推進することに活用されます。ユースや若手の人材育成、国際情報収集、協働政策提言の場づくりなど、1団体では難しいことを応援する取り組みです。

なお、ご寄付は控除対象ではありません。自然保護への御意志にそった寄付先の相談も対応しています。