IUCNの取り組み

IUCNは、社会、経済、自然が共に繁栄するための知識、ツール、プロジェクトを公共、民間、非政府組織に提供しています。これには、データ、評価、分析、信頼できる基準、中立的な会議場、能力開発のためのリソースが含まれています。

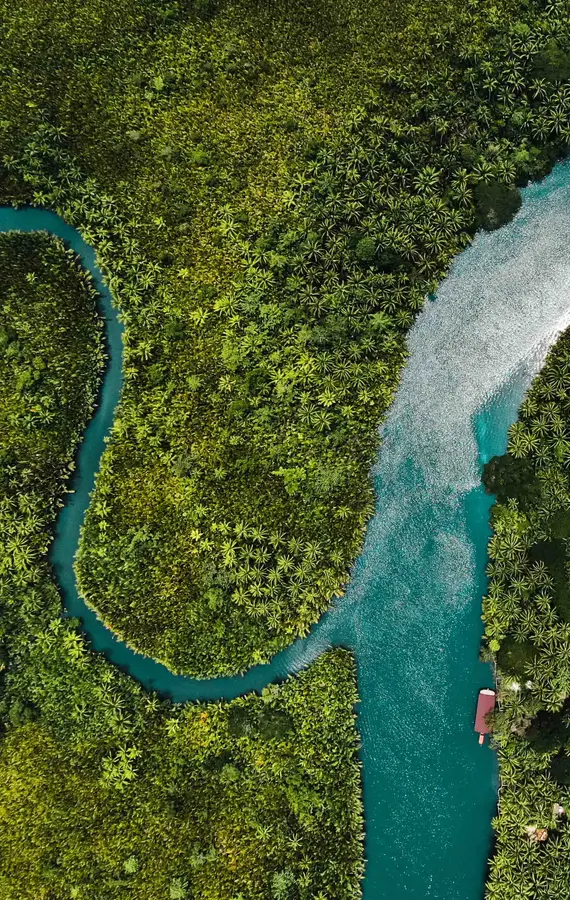

IUCNの活動地域

IUCNには11の活動地域があり、160カ国以上の国々で活動を展開しています※。

※この地図上の資料の提示は、国、地域、都市、またはその当局の法的地位、あるいは国境または境界の画定に関して、

IUCNがいかなる意見も表明することを意味するものではありません。

科学主導のアプローチ

科学はIUCNの活動のあらゆる側面に影響を与えている。

IUCNは、自然保護と持続可能な開発を促進するために、

根拠に基づいた健全な研究を生み出し、活用し、発表することに取り組んでいる。

専門委員会

世界各国から15,000人以上の科学者や専門家からなる広範かつ活発なネットワークであり、

IUCNとその加盟国に、保全と持続可能な開発を推進するための適切なノウハウと政策的助言を提供しています。

教育と会議

IUCNアカデミー

IUCNアカデミーは、IUCNの専門知識を活用し、多様性と学際性を活動の中心に据え、専門家や大学院生の能力を高めるために活動しています。

Learn more about the IUCN Academy

※IUCN本体サイトへ移動します。

IUCN会議

IUCNは、適切な人々を集め、関連する知識とベストプラクティスを共有し、科学と敬意に基づくパートナーシップを構築し、あらゆるレベルで保全活動を推進するために活動しています。

Learn more about our convenings

※IUCN本体サイトへ移動します。

世界の生物多様性の

危機に立ち向かう

IUCN-Jにご支援ください

私たちの活動は皆さまのご寄付によって支えられています。

皆さまのご寄付によって、国内外における様々な環境問題を解決するための

さらなる進歩を生み出すことができます。

ご寄付の方法

あなたのご支援が、日本と世界で活躍する自然保護団体の底上げへ

IUCN-Jへのご支援は、IUCNに加盟する専門性を持った自然保護に関わる団体の「共通アクション」を推進することに活用されます。ユースや若手の人材育成、国際情報収集、協働政策提言の場づくりなど、1団体では難しいことを応援する取り組みです。

なお、ご寄付は控除対象ではありません。自然保護への御意志にそった寄付先の相談も対応しています。