団体概要

組織概要

| 団体名 | 国際自然保護連合日本委員会(IUCN-J) |

|---|---|

| 事務局 所在地 |

〒104-0033 |

| 設立 | 1980年 |

| 代表者 |

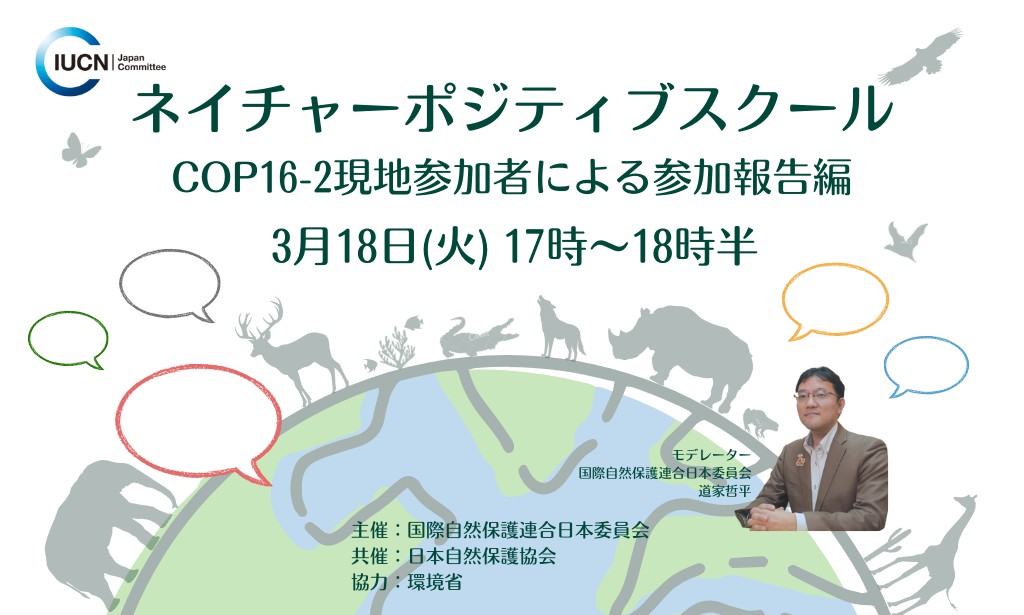

会長 道家 哲平(日本自然保護協会) ※任期 2025年4月1日から2029年3月31日 |

| 役員 |

※役員はすべて非常勤・無給です。 |

| 運営委員 |

※任期 2020年6月1日から2025年3月31日 |

| 加盟 団体数 |

国家会員:1団体 政府機関会員:1団体 正会員:18団体 サポート会員:12団体 ユース会員:4団体 ※2025年4月1日時点 |

| 事業内容 |

|

世界の生物多様性の

危機に立ち向かう

IUCN-Jにご支援ください

私たちの活動は皆さまのご寄付によって支えられています。

皆さまのご寄付によって、国内外における様々な環境問題を解決するための

さらなる進歩を生み出すことができます。

ご寄付の方法

あなたのご支援が、日本と世界で活躍する自然保護団体の底上げへ

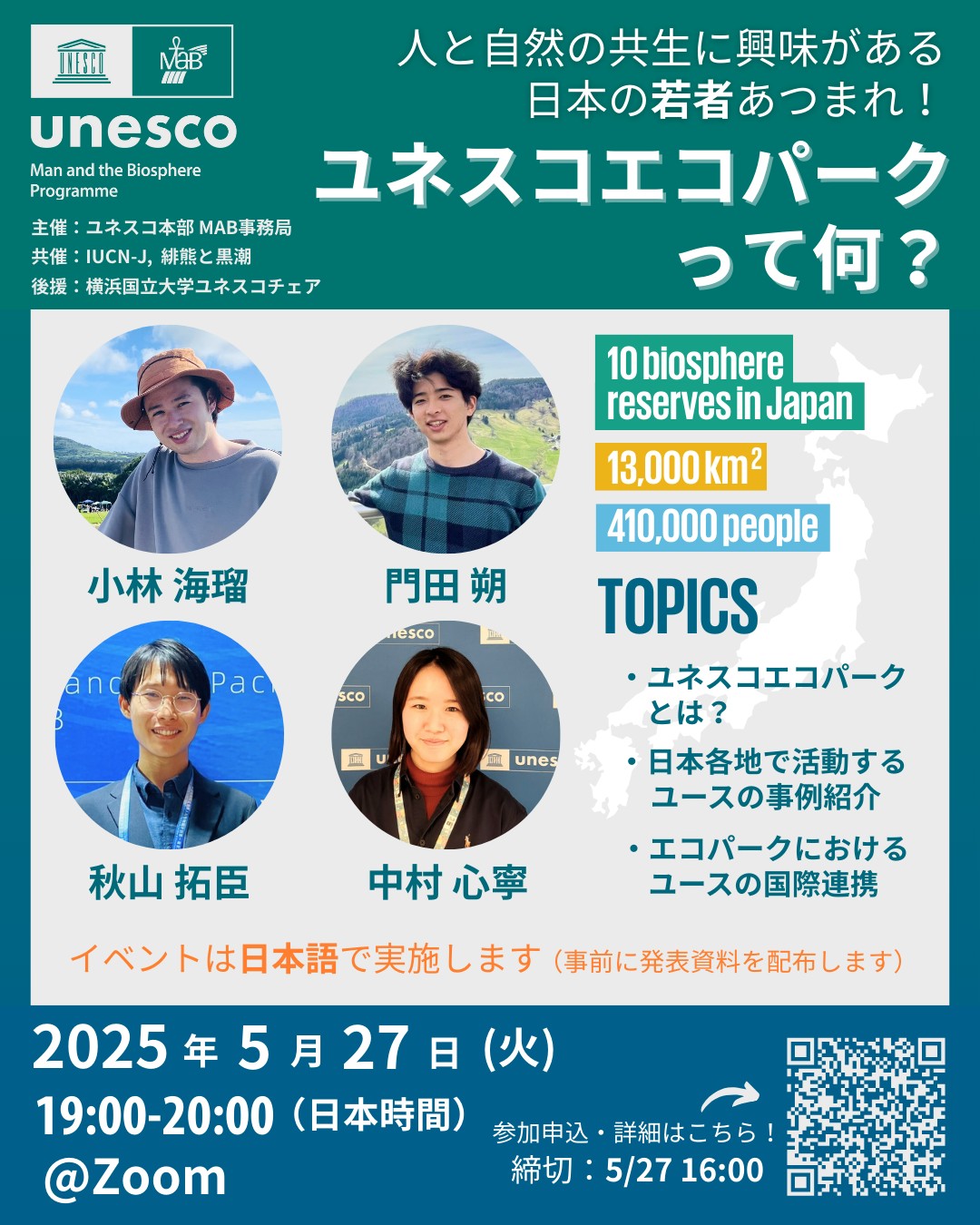

IUCN-Jへのご支援は、IUCNに加盟する専門性を持った自然保護に関わる団体の「共通アクション」を推進することに活用されます。ユースや若手の人材育成、国際情報収集、協働政策提言の場づくりなど、1団体では難しいことを応援する取り組みです。

なお、ご寄付は控除対象ではありません。自然保護への御意志にそった寄付先の相談も対応しています。